特定保健指導・重症化予防・健康経営向け栄養士による食事サポート | 株式会社Mealthy[メルシー]

《私たちが目指す未来》

日常の食事だけで病気をなくす

医療現場で用いられるレベルの最高品質の栄養サポートをすべての人に

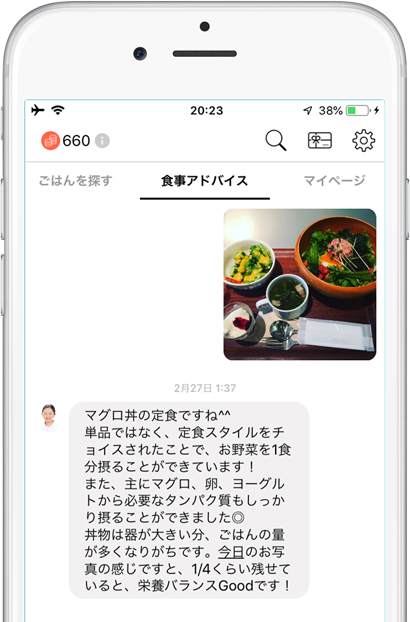

ヒトによるパーソナルサポート

栄養の専門家が各個人の年齢・性別・目標体重やライフスタイルを考慮して、あなたにとって最適な食事のあり方を提案します。

もっとも簡単!

「ダイエットは食事が9割」と言われています。Mealthyでは食事の選び方を少し変えるだけで、しっかり食べてお腹いっぱいになりながらも、簡単に痩せることができます。

業界最高レベルの費用対効果

AI技術の活用などによって、栄養サポート業務を徹底的に合理化。その結果、無駄なコストが一切なく、高付加価値の栄養専門家のサポートをリーズナブルに提供します。

法人向けサービス

ICTを難しいと考えている方も気軽にご連絡ください!

まずは業界の動向を把握するところから始めませんか?

貴社の課題解決につながらないことは一切致しません。

一緒に課題を紐解くところからお手伝いさせてください。

![株式会社Mealthy[メルシー]](https://mealthy.co.jp/wp-content/uploads/2016/10/logo-white.png)